L’ART DU CONGO BELGE, DE H. CLOUZOT ET A....

L’ART DU CONGO BELGE, DE H. CLOUZOT ET A. LEVEL. (PARUTION 1921)

LIVRE RARE TÉLÉCHARGEABLE GRATUITEMENT CI-DESSOUS

La colonisation est une activité qui s’est largement exposée, soit dans les sections coloniale d’expositions universelles, soit dans des espaces permanents qui lui étaient spécifiquement dédiés sous des noms variables : « Musée de l’Homme », « Musée ethnographique » ou « Musée colonial ». En Belgique, puisqu’il n’y avait qu’une colonie, Tervuren fut souvent appelé tout simplement « Musée du Congo ».

Certes, beaucoup de musées sont dédiés aux arts et exposent donc des œuvres proposées ào l’admiration de tous dans un but de pure délectation esthétique. Mais un musée, au sens général, est un lieu dans lequel des objets sont collectés, conservés et exposés dans un souci d’enseignement et de culture, sans avoir ce but esthétique.

Léopold II était très soucieux de « faire connaître le Congo » et de « susciter de l’intérêt pour la colonisation ». Il tint donc beaucoup à exposer « son » Congo dans un but de publicité commerciale et de propagande politique. Il fallait faire connaître les produits congolais afin d’attirer des investisseurs et il fallait faire connaître l’œuvre de l’EIC comme positive, humanitaire, civilisatrice et aussi glorieuse et héroïque. Cette action était orientée vers le grand public dont il fallait piquer la curiosité en lui montrant de l’exotique, de l’étrange, de l’inhabituel... Tout faisait farine au bon moulin : la faune et la flore, mais aussi les produits de l’artisanat humain et les hommes eux-mêmes, dans ces « villages africains » que l’on a aussi appelé des « zoo humains »... et d’où certains Africains ne revinrent pas.

A cette époque, les objets présentés avaient plutôt le statut de « curiosités » que celui d’œuvres d’art. Symptomatique est le fait que, pour mettre en valeur certains produits congolais de valeur (bois, ivoire, gemmes), on pensa plus spontanément à les faire travailler par des artistes européens (concours de sculpture sur ivoire, éléments architecturaux en Bilinga (1), sur des plans de Georges Hobé qui avait conçu pour la « salle des Grands Produits » une impressionnante structure. Les lignes souples de la charpente, caractéristiques du style art nouveau, évoquaient la luxuriance de la végétation tropicale) qu’à exposer des œuvres africaines réalisées en ces matériaux.

Le programme de la section de l’EIC à l’Exposition de Paris en 1900 accordait aussi, dans le cadre de la quatrième section qui devait présenter l’« évolution morale » des indigènes », une attention particulière à la présentation d’une « collection d’objets ayant trait à la traite »(2). À côté du programme imprimé, on trouve en effet, dans l’exemplaire conservé aux Archives de l’Afrique centrale à Tervuren, une note manuscrite de la main du commissaire chargé de la préparation de la participation belge ? Cette note comporte la remarque suivante, relative à la série F de l’exposition qui devrait montrer, selon le programme, une « collection d’objets ayant trait à la traite » : « F. Série importante. La Société antiesclavagiste possède des objets ayant trait à la traite, les demander (préparer une lettre) car nous n’en possédons que fort peu. Ne pas oublier d’y ajouter les objets destinés aux punitions corporelles : chicottes, palmatoires. Pour le cannibalisme et les sacrifices humains réunir une série des plus curieux couteaux d’exécution et surtout des colliers de dents humaines, des débris humains : doigts, crânes, etc. » Appelons les choses par leur nom : nous avons là le bon de commande d’une mise en scène bien macabre !

Etant ainsi posé que la violence avait été utilisée « pour délivrer les indigènes de la traite arabe », l’on pouvait alors enchaîner avec l’évocation de la gloire militaire au moyen de « prises de guerre » dont un nombre impressionnant d’armes présentées en trophées »...

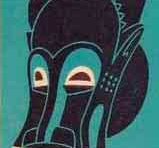

Tout change dans l’entre-deux-guerre, où l’art africain se voit enfin reconnu comme tel quoique, il est vrai, dans la catégorie un peu dépréciée des « arts décoratifs ». On se met à admettre, en particulier qie, dans la décooration des maisons coloniales, un brin de « couleur locale » ajoutée ne messied point.

Cela peut se faire, par exemple, en utilisant des masques ou des tissus congolais pour la décoration. Ainsi Gaston-Denys Périer, critique et promoteur de l’art congolais écrira au sujet de la maison coloniale modèle de la section du Congo belge à l’Expo de Paris, en 1937 : « le foyer [colonial] n’est plus exclusivement européen [...] il aime s’entourer de ces objets décoratifs où s’inscrit le sentiment lyrique de la race noire, et qui si parfaitement s’accordent à l’ambiance ».(3) Avis qui ne fait que refléter la prise de conscience de la valeur artistique et décorative de « l’art nègre » dans les années 20.

Cette utilisation des objets africains dans la décoration d’intérieur coloniale est fondamentalement différente de la présentation « en trophée » qui domine à la fin du siècle précédent et encore même en 1900, et qui se rencontrait aussi dans les demeures coloniales. Celle-ci était typique de la manière dont les musées présentaient alors l’Afrique Noire. Il s’agissait alors, sciemment et consciemment, de présenter le « butin » (par exemple un vaste choix d’armes indigènes disposées en éventail) du voyageur blanc, conformément à l’image qu’il voulait donner de lui-même (et qu’il avait peut-être de lui-même : un explorateur, un découvreur, un conquérant...)

Il faut bien dire que cet hommage implicite à l’esthétique africaine eut aussi comme corollaire l’apparition d’un artisanat que l’on hésite à qualifier « d’art », voué à la production d’objets décoratifs pour Blancs, qui souvent sont, au rebours des authentiques objets d’art, d’une esthétique tout simplement consternante.

Le conseil de recourir à l’artisanat local pour obtenir un intérieur « qui s’harmonise avec l’environnement congolais » ne s’oppose pas au courant de base de l’habitation coloniale, qui est d’imiter la Belgique autant que faire se peut. Ce sont toujours la bourgeoisie belge et ses valeurs familiales occidentales qui sont le modèle proposé par le discours officiel « civilisateur ».

Parallèlement, toutefois, on se met à considérer les artefacts africains comme dignes d’une contemplation et d’une admiration, non plus simplement curieuse, documentaire ou ethnologique, mais esthétique. C’est dans ce contexte que parut en 1921 le petit livre « L’Art du Congo belge » de Henri Clouzot et André Level.

[L’OUVRAGE CI-DESSOUS]

NOTES

1) Arbre de la forêt équatoriale africaine d’un diamètre au tronc d’un mètre et demi et pouvant atteindre jusqu’à 50 mètres de hauteur. Les qualités esthétiques et techniques de cet acajou jaune du Congo étaient particulièrement appréciées par les architectes « art nouveau » qui connut son âge d’or aux alentours de 1900 et était populairement appelé « Style Congo ».

2) L’État Indépendant du Congo. Programme détaillé de la Section Congolaise de l’Exposition de Paris 1900. Confidentiel. S.l.n.d. [Bruxellica, 1898], 20p. in- 4, avec des notes manuscrites par le Commissaire Général. Tervueren, Archives d’Afrique Centrale, n2321, p.8.

3) Gaston-Denys Périer, Le Pavillon du Congo, in :, “Le pavillon belge à l’Exposition de Paris”, Les Beaux-Arts, nr. 251, 1937, pp. 63-64.