Léopold Sédar Senghor

SENGHOR LÉOPOLD SÉDAR

Prince et poète, Léopold Sédar Senghor a su épanouir un lyrisme heureux, et chanter, avec une inquiète passion, la toujours jeune Afrique qui se réveille après des siècles de sujétion et des millénaires d’une vie culturelle méconnue. En ces années 1950 où l’homme noir, à la croix des chemins, entre tutelle et liberté, intégration et solitude, pouvait conjurer les antagonismes par les incantations d’un humanisme inoffensif ou crier son refus à la civilisation importée, Senghor choisit une voie étroite, soumise au feu des critiques opposées : action politique intransigeante dans son dessein, réaliste et modérée dans son application ; glorification d’une race humiliée qui atteint, au-delà du ressentiment, la sérénité de l’amour qui pardonne ; poésie qui tente de conquérir une altitude où s’accordent les beautés des cultures amies.

Du « royaume d’enfance » au « Sahara des honneurs »

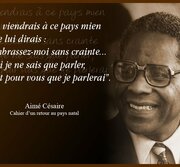

La destinée du petit Sénégalais, issu de l’ethnie sérère, qui naît en 1906 à Joal, au sud de Dakar, semble, en ses débuts, illustrer les faveurs que la métropole dispense aux sujets d’élite de ses colonies : après une enfance privilégiée, au sein d’une famille riche, catholique, encore enracinée dans la société traditionnelle, c’est l’école des pères, puis le collège de Dakar où le lycéen obtient le baccalauréat en 1928 ; « seize années d’errance » au pays des Blancs le conduisent de la khâgne du lycée Louis-le-Grand à la Sorbonne puis à l’agrégation de grammaire (c’est la première fois qu’un Africain réussit le concours) ; au professorat à Tours (1937) et à Saint-Maur (1938), interrompu par la guerre, et à deux années de captivité ; après la Libération, il occupe une chaire d’africanisme à l’école de la France d’outre-mer. Derrière ce brillant cursus honorum, profil exemplaire d’« assimilé », se cache un homme blessé qui se sent exilé et aliéné : à la recherche de son identité, il fonde, en 1934, avec quelques camarades, dont le Martiniquais Aimé Césaire et le Guyanais Léon Damas, L’Étudiant noir, éphémère petite revue où se forge la notion de négritude. Il milite au Parti socialiste, et, en même temps, fervent de Proust et de Supervielle, il confie ses angoisses et sa fierté à des essais poétiques qui restent secrets.

Il accède à la notoriété en 1945 : élu député du Sénégal à l’Assemblée constituante, il publie son premier recueil, Chants d’ombre, hanté de souvenirs d’enfance et de visions nostalgiques du pays natal. Dès lors, carrière publique et accomplissement lyrique vont de pair : le député se dégage du Parti socialiste et organise des mouvements proprement africains ; secrétaire d’État à la présidence du Conseil en 1955-1956, ministre du général de Gaulle en 1959, il devient en 1960, après la malheureuse expérience de la fédération du Mali, le premier président de la république du Sénégal.

« Négritude debout »

Cette injonction résume la mission que s’est assignée Senghor : quête de l’originalité essentielle de sa race, définition d’une singularité qui soit instrument de refus, découverte de soi, et approche particulière de l’universel. La négritude, « c’est d’abord une négation [...], plus précisément l’affirmation d’une négation. C’est le moment nécessaire d’un mouvement historique : le refus de l’Autre, le refus de s’assimiler, de se perdre dans l’Autre ». L’idéal fugitif d’intégration (« J’ai rêvé d’un monde de soleil dans la fraternité de mes frères aux yeux bleus ») bute sur l’humiliante réalité :

...Rien que les sables les impôts les corvées la chicotte

Et la seule rosée des crachats.

Devant la condition inférieure de tout un peuple, ce cœur chrétien n’accepte pas les privilèges octroyés : il sent monter en lui la colère du prophète, la violence d’une invective qui fustige l’orgueil des « têtes blondes ».

La conscience négative d’une identité doit toutefois se dépasser : « Le refus de l’Autre, c’est l’affirmation de soi. » Senghor définit la négritude comme « l’ensemble des valeurs culturelles de l’Afrique noire », ou la « personnalité collective négro-africaine ». Elle tire sa spécificité des traits distinctifs de l’âme noire : primauté de l’émotion, de la sensibilité (« La raison européenne est analytique, discursive par utilisation, la raison négro-africaine, intuitive par participation ») et, en art poétique, de « la chaleur émotionnelle qui donne la vie aux mots, qui transmue la parole en verbe », avec ses thèmes singuliers : l’ardeur profonde des couleurs sombres, la pulsation obscure du sang, les bruits de la nature et des instruments traditionnels, l’immanence des ancêtres... On a reproché à l’écrivain d’imposer une caractérisation artificielle à des races et à des peuples fort divers (qui oserait discourir sur l’« albitude » ?) ou d’oblitérer, par un racisme à rebours, la division des hommes et des nations entre dominants et exploités : le concept […]

« La parole se fait poème »

On s’étonne, d’abord, que les vers du maître de la négritude suscitent en nous mille souvenirs familiers : délicatesses mallarméennes, souffle épique du verset claudélien, ample période de Saint-John Perse... Art savant, poli, mesuré jusque dans l’expression panique, volontairement soumis à une tradition : la perfection classique de certaines pièces ne saurait s’atteindre, d’emblée, que par une « innutrition » ou une « imitation créatrice ». Poésie de grammairien et d’amateur de beau langage qui restitue aux mots leurs acceptions étymologiques, ou rappelle à l’existence les vocables morts.

Mais, dit le poète :

"Je n’efface pas les pas de mes pères ni des pères de mes pères dans ma tête ouverte à vents et pillards du Nord".

Les érudites élégances du style, où se glissent et surprennent les mots sonores de la langue natale, s’asservissent à des motifs spécifiquement africains : l’enfance dans la savane :

"C’est le silence alentour

Seuls bourdonnent les parfums de brousse, ruches d’abeilles rousses que domine la vibration grêle des grillons

Et tamtam voilé, la respiration au loin de la nuit,

l’aliénation du Noir en Europe et les souffrances des peuples soumis (Chaka est dédié « aux martyrs bantous » de l’Afrique du Sud) ; surtout, les splendeurs et les sortilèges de la terre africaine opposés aux froides beautés des pays blancs : dans la texture même du poème se retrouvent les antinomies qui marquent la vie et la pensée théorique de l’écrivain.

Franchis ces portiques avenants (on ne subit pas les fourches caudines d’un hermétique exotisme), mais encore extérieurs, on accède au cœur du lyrisme : un rythme monotone, régulier, souligné par des allitérations, se révèle peu à peu, issu d’un accompagnement idéal d’instruments à percussion (« Pour balafong », ou « Sur fond sonore de tamtam funèbre », précise le poète). Car « seul le rythme provoque le court-circuit poétique et transforme le cuivre en or, la parole en verbe ». Musique initiatique : « Poésie », […]

Bibliographie indicative

Œuvres de Léopold Sédar Senghor

Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française, P.U.F., Paris, 1977, rééd. 1992

Élégies majeures (avec : Dialogue sur la poésie francophone), Seuil, Paris, 1979

Liberté I. Négritude et humanisme, ibid., 1964

Liberté II. Nation et voie africaine du socialisme, ibid., 1971

Liberté III. Négritude et civilisation de l’universel, ibid., 1977

La Poésie de l’action. Conversations avec Mohamed Aziza, Stock, Paris, 1980

Liberté IV : Socialisme et planification, Seuil, Paris, 1983

Ce que je crois, Grasset, Paris, 1988

Œuvre poétique, ibid., 1990, nouv. éd. 2006

Liberté V : Le dialogue des cultures, ibid., 1993.