L’EXPANSION BANTOUE : VIEILLES QUESTIONS, NOUVELLES DONNÉES — TRANSMISSION DOCUMENTAIRE DU PR AUGUSTIN HOLL, ARCHÉOLOGUE

L’EXPANSION BANTOUE : VIEILLES QUESTIONS, NOUVELLES DONNÉES.

LA GÉNÉTIQUE HUMAINE ET L’ÉTUDE PALÉO-ENVIRONNEMENTS OFFRENT DE NOUVELLES PISTES AUX CHERCHEURS POUR RECONSTITUER LES MIGRATIONS HUMAINES.

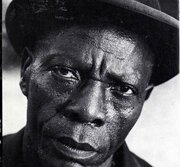

TRANSMISSION DOCUMENTAIRE DU PR AUGUSTIN HOLL, ARCHÉOLOGUE

Les recherches sur la « question bantoue » sont nées de l’histoire de la classification des langues africaines. L’archéologie s’est ensuite greffée à ce questionnement, et les études sur la génétique et sur les paléoenvironnements se sont récemment ajoutées au cocktail.

H. Bleek (linguiste allemand, 1827-1875), H. H. Johnston (explorateur et colonialiste britannique, 1858-1927) et C.F.M. Meinhof (linguiste allemand, 1857-1944) identifièrent une famille de langues bantoues réparties de l’Afrique centrale à l’Afrique australe. Ils construisirent alors un hypothétique bantou ancestral et imaginèrent une ancienne population d’Afrique de l’Ouest qui se serait répandue en se diversifiant en Afrique orientale.

Toutefois, les processus ayant engendré la diversité et la répartition de ces langues demeuraient obscurs. Quelle était la zone d’origine des premiers locuteurs ? La dispersion était-elle le résultat d’un mouvement de populations ? ou s’agissait-il des résultats cumulés d’emprunts linguistiques circulant dans tous les sens et entraînant des similitudes sur une vaste région ? C’est aux travaux des deux linguistes, l’Américain J.H. Greenberg (1955) et le Britannique M. Guthrie (1967-1971), que l’on doit le développement approfondi de la linguistique bantoue. Selon la version admise aujourd’hui, à partir d’une zone nucléaire située dans la vallée de la Bénoué (Nigéria-Cameroun), il y aurait eu dans un premier temps contournement de la forêt équatoriale humide par le Nord. Cette première série de mouvements aurait abouti à la formation des langues bantoues orientales. Une deuxième expansion se serait mise en place le long de la frange occidentale, prenant la forêt équatoriale en tenaille et donnant lieu aux langues bantoues occidentales.

Ces deux branches auraient ensuite convergé au sud de la forêt. L’expansion dans la partie australe du continent se serait faite à partir de là pour atteindre l’Afrique du Sud aux premiers siècles de notre ère.

Les archéologues, prenant appui sur ces reconstructions, ont élaboré des scénarios de peuplements, mais deux grands champs disciplinaires apportent aujourd’hui des contributions décisives à la compréhension des différentes facettes de l’expansion bantoue : l’étude des paléoenvironnements et la génétique des populations humaines.

En analysant les marqueurs génétiques (ADN mitochondrial, chromosome Y) sur toute l’aire bantoue, les généticiens ont permis de conforter un nouveau modèle de diffusion peu compatible avec le scénario de contournement de la zone forestière. Ces recherches montrent qu’il n’y a pas de clivages remarquables entre deux branches occidentale et orientale, qui auraient fusionné plus tard sur le flanc sud de la forêt équatoriale humide.

Mais quels auraient pu être les phénomènes déclencheurs de l’expansion des peuples de langue bantoue ? Au cours de l’Holocène, il y a environ 6000 ans, la forêt équatoriale a connu son extension maximale. La première modification, il y a 4000 ans, due à une baisse des précipitations, n’a affecté que les marges septentrionales. La seconde, il y a 2500 ans, due à l’installation d’une forte saisonnalité, sans diminution de la pluviométrie, a entraîné l’extension des savanes et d’espèces pionnières héliophiles comme le palmier à huile. La forêt équatoriale humide se fragmente alors et se résume à des îlots de superficie variable séparés par des savanes. C’est à cette période que la culture du mil (pennisetum glaucum), dont les vestiges ont été mis au jour au sud du Cameroun, se diffuse rapidement vers le Sud et l’Est.

Il n’y a donc pas eu de « contournement » de la forêt comme on le pensait initialement, mais une diffusion des peuples de langues bantoues pratiquant la céréaliculture entre les îlots de forêts entrecoupés de zones de savanes. L’expansion le long de certains corridors privilégiés, l’extension sur de vastes territoires et la dérive linguistique ont ainsi abouti à la formation des langues ayant une même origine. Il s’agit bien d’un phénomène d’expansion démique qui s’est étalé sur environ 2000 ans.

© In « ÉCOLOGIE DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE TROPICALE »

Sous la direction de Pierre-Michel forget, Martine Hossaert-McKey et Odile Poncy

Préface de Patrick Chamoiseau

Éditions du CNRS – Cherche Midi, Paris.